Le message d’Olivier Hamant, directeur de l’Institut Michel Serres

Olivier Hamant (chercheur en biologie et biophysique, spécialiste de la question du vivant, directeur de l’institut Michel Serres, directeur de recherche à l’INRAE), poursuit ses conférences dans toute la France pour parler des dégâts causés par la recherche permanente de la performance, et de la nécessité de s’inscrire à contrario dans une logique de robustesse.

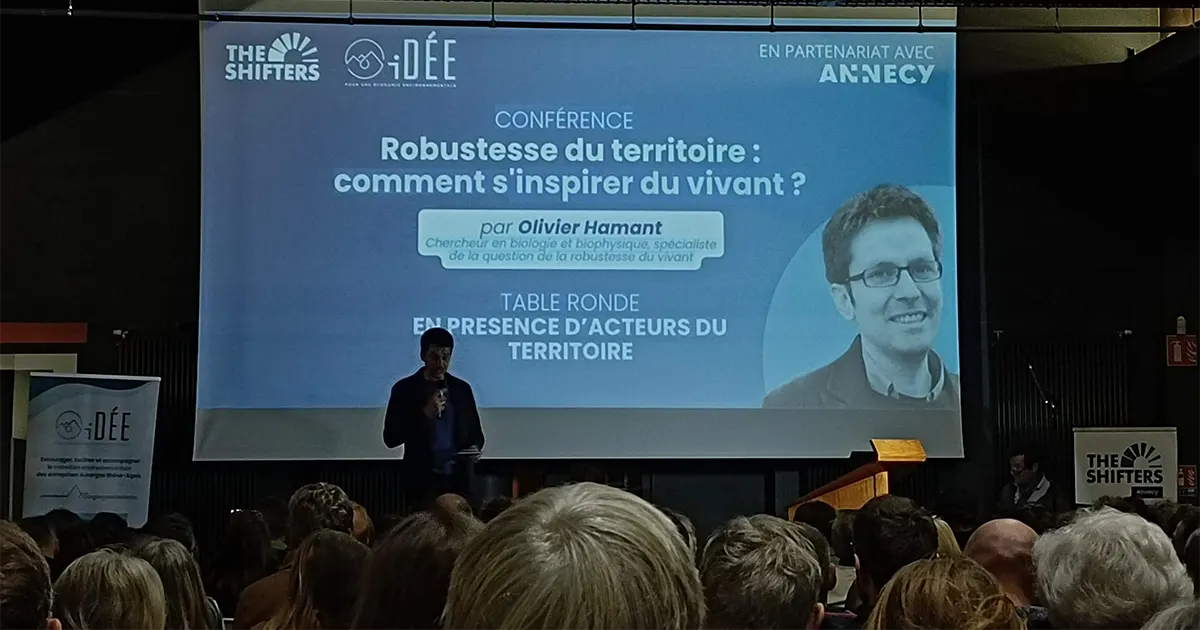

Il était présent le 19 décembre dernier à la salle des Eaux et Forêts à Annecy, où il a animé une conférence très intéressante intitulée « robustesse du territoire : comment s’inspirer du vivant ? », organisée par les Shifters Annecy et l’association IDEE (Innovation et Développement pour une Économie Environnementale).

« Nous vivons depuis longtemps dans un monde où la recherche de la performance prime, pourtant cela nous fragilise énormément », explique Olivier Hamant. Scientifiquement définie comme la somme de l’efficacité et de l’efficience, la performance est en effet présente à tous les échelons de notre société. « Elle s’inscrit dans une logique de compétition où les vainqueurs sont toujours les plus violents », poursuit le chercheur, « et cette violence s’exerce prioritairement contre les plus défavorisés et contre les écosystèmes ».

L’épidémie de burn-out que nous pouvons observer est un exemple de la fragilité à laquelle expose la recherche permanente de l’efficacité. Au niveau des collectivités, la recherche de l’optimisation est également souvent contre-productive : la « sécurisation » des cours d’eau dans des ouvrages parfois très coûteux ne fait que renforcer les dégâts causés en cas de crues, l’alignement des arbres dans les forêts (comme dans les Landes) facilite la propagation du feu lors des incendies…

« De plus, nous sommes entrés depuis plusieurs années dans un monde fluctuant où les crises se succèdent », poursuit Olivier Hamant, « aujourd’hui, nous avons perdu le contrôle et il va falloir vivre en ayant perdu le contrôle dans un monde fluctuant ». Le constat est sans appel, mais alors comment habiter le monde tel qu’il est aujourd’hui ? Sa réponse tient en un mot : robustesse.

« Nous pouvons observer que, grâce à toutes les interactions qu’elles construisent entre elles, les espèces vivantes créent de la robustesse, ce qui permet de maintenir le système viable malgré les fluctuations », explique-t-il. Par exemple, les végétaux entretiennent entre eux un riche réseau d’interactions. En fait, selon le chercheur, ce sont les contre-performances qui construisent le vivant et permettent la robustesse de l’ensemble : « dans la nature, l’inefficacité, l’hétérogénéité, l’incertitude, la lenteur, la redondance, l’incohérence ou encore l’inachèvement, construisent la robustesse ». Alors comment nos sociétés humaines peuvent-elles s’en inspirer ? « il faut passer de la compétition à la coopération, la finalité du progrès n’est pas la performance mais la robustesse, c’est une révolution culturelle, une révolution des mentalités qu’il faut favoriser, il faut ringardiser la performance ! ».

Cela a d’ailleurs déjà commencé. Dans certaines régions, les cours des rivières sont libérés afin de permettre à leurs méandres de se redéployer, l’agroécologie (agroforesterie, permaculture…) se développe avec des objectifs de stabilité et donc de robustesse… « Et il faut aussi demander aux ingénieurs de développer des solutions de robustesse, basée sur des technologies diverses car la robustesse est technophile », souligne le chercheur.

Pour rappel, Olivier Hamant était déjà intervenu à Annecy à la mi-novembre dans le cadre d’un événement intitulé « Comment le vivant peut inspirer nos organisations », auquel l’école de Doussard avait participé en ouvrant ses portes et en organisant des ateliers qui ont permis aux visiteurs de découvrir des méthodes et des outils visant à faciliter le vivre-ensemble et le faire-ensemble.